2024年観桜会

2024年4月9日に研究所敷地内にて親睦会主催による観桜会を行いました。

2024年4月9日に研究所敷地内にて親睦会主催による観桜会を行いました。

敷地内の桜も開花し春本番を感じられましたが、当日は小雨がぱらつくあいにくの強風。バーベキューのため野外で行いましたが、時折吹く風に冬に逆戻りしたかのような気温。焚き火にあたりながらも焼いたお肉はすべて完食しました。

肝心の桜の鑑賞は来年へ持ち越しとなりました。

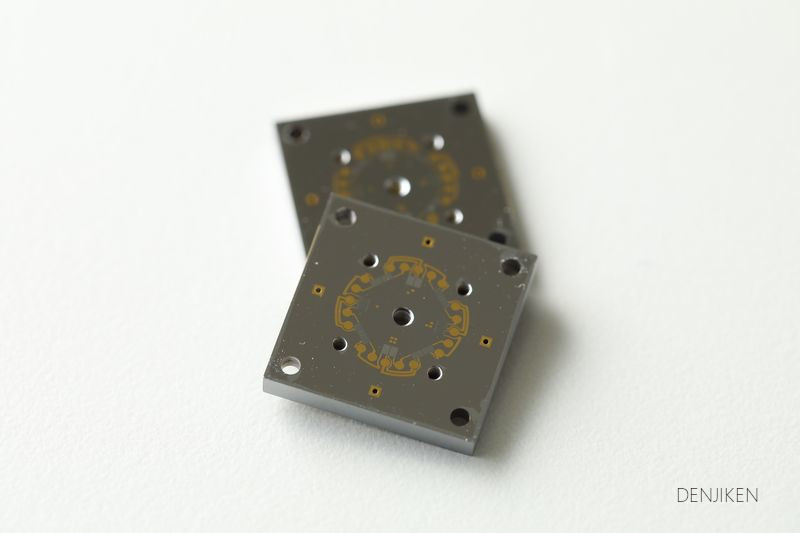

国立研究開発法人産業技術総合研究所藤田麻哉氏講演会開催

2024年2月13日に国立研究開発法人産業技術総合研究所極限機能材料研究部門上級主任研究員藤田麻哉(フジタアサヤ)先生により題目「最近の磁性材料応用の状況と社会実装への取り組み」につきまして所内講演会が開催されました。

2024年2月13日に国立研究開発法人産業技術総合研究所極限機能材料研究部門上級主任研究員藤田麻哉(フジタアサヤ)先生により題目「最近の磁性材料応用の状況と社会実装への取り組み」につきまして所内講演会が開催されました。

磁性材料の最近の開発状況について、磁気冷凍材料などを中心に説明するとともに、磁石や軟磁性などの材料に関する動向についてご講演いただきました。

創立80周年記念講演会開催

2023年10月18日に公益財団法人電磁材料研究所創立80周年記念講演会が開催されました。

2023年10月18日に公益財団法人電磁材料研究所創立80周年記念講演会が開催されました。

講師に文化功労者で元理事長の増本健先生をお招きし、「新たな金属の世界を拓く」-アモルファスからナノへ-」のご題目でご講演いただきました。

国内外の学会、産業会へ発表した論文は991件、その6割以上が英論文です。また、出願した全特許は国内で411件、国外で145件です。

なお有効な特許(登録&出願中)は、国内95件、国外20件(6ヶ国)で、多くの特許を実施許諾または自己実施しています。このことは、特許が有効に利用され、本法人の研究開発事業が社会に大きく貢献していることを示しています。

(2023年4月1日現在)

国立研究機関および民間企業との共同研究は、300件に達しています。

(集計期間:2011年度から2022年度まで)

共同研究についてのお申し込みはお問い合わせのページからお待ちしています。

国立研究機関および民間企業との施策開発研究は、合計1269件にのぼります。

(集計期間:2011年度から2022年度まで)

素形材開発施設/デバイス開発施設をクリックしてグラフを切り替えられます。

試作品開発についてのお申し込みはお問い合わせのページからお待ちしています。

只今、公募情報・採用情報はございません。

電磁材料研究所は、自然いっぱいの里山にあります。このコンテンツではキャンパスの四季折々の風景をお届けします。

2024年観桜会

2024年4月9日に研究所敷地内にて親睦会主催による観桜会を行いました。

敷地内の桜も開花し春本番を感じられましたが、当日は小雨がぱらつくあいにくの強風。バーベキューのため野外で行いましたが、時折吹く風に冬に逆戻りしたかのような気温。焚き火にあたりながらも焼いたお肉はすべて完食しました。

肝心の桜の鑑賞は来年へ持ち越しとなりました。

2024年4月9日撮影